Sur les côtes de l’Atlantique ou de

l’océan Indien, des courants marins froids

—Canaries et Benguela — favorisent l’éclo-

sion d’une faune aquatique extrêmement

diversifiée. Au large de côtes de Guinée et

de Somalie, des courants chauds sont la

principale source de vapeur d’eau dans

laquelle puise la mousson et créent des

milieux secs et froids, ou chauds et pluvieux

selon les endroits .

Bien que reflet incontestable des facteurs

géographiques, le climat de l’Afrique reste

difficile à définir, sachant que la meilleure

manière de le faire repose sur des relevés

pluviométriques et leur distribution dans le

temps. Son impact se fait néanmoins sentir

sur pratiquement tous les aspects de la vie

socio-économique : rendements agricoles,

disponibilité des ressources naturelles,

santé humaine et animale, pour ne citer

que ces éléments.

L’Afrique recèle d’immenses richesses,

tant sur le plan géographique qu’écono-

mique. Paradoxalement, hormis quelques

pays émergents, elle reste constituée de

pays en développement. Ses économies

font d’elle une région socialement vulné-

rable, où la majorité de la population ne

dispose que de faibles revenus.

Endehors de la cueillette, de la chasse, de la

pêche et de l’élevage, celui de prestige pratiqué

par lesPeul, lesBoro-Boroet lesMassaï, l’agri-

culture assure les besoins fondamentaux

en alimentation des populations. Elle est

cependant vulnérable, eu égard aux cala-

mités naturelles comme la sécheresse et

les inondations. Et, lorsque surviennent

une invasion des criquets ou des erreurs

humaines comme les feux de forêts, les

cultures alimentaires, vivrières, se révèlent

totalement vulnérables.

D’importants dégâts sont alors causés

aux productions agro-sylvo-pastorales, des

perturbations socio-économiques et envi-

ronnementales apparaissent avec, comme

conséquences, les déficits alimentaires

récurrents, la disette, la pauvreté, l’exode

rural, la macrocéphalie des capitales, le

chômage chronique de la jeunesse, l’émi-

gration, l’inflation et les révoltes sociales.

L’espoir serait-il à rechercher dans l’inté-

gration comme semblent le prôner certains ?

Cela reste une des questions fondamentales

posées par la situation de l’Afrique, dans la

mesure où l’indépendance effective reste

encore à confirmer et à consolider comme

solution de rupture nette avec les pratiques

néocoloniales. Cela pour mettre enfin en

œuvre des politiques de développement

novatrices, au travers d’une intégration par

de grands ensembles sous-régionaux dans

tous les domaines et cela dans une dé-

marche de "participation inclusive" et de

démocratie économique et sociale (M.F.

Niang). La solution doit, en effet, être

nécessairement recherchée, pour le long

terme, dans la création ou le renforcement

de mécanismes supranationaux autour

de la coopération régionale et l’action mul-

tilatérale, tout en se référant aux progrès

apparents que sont, dans un tout autre

ordre, la CEDEAO et l’UEMOA.

“L’image de l’Afrique est fortement

conditionnée par le regard ethnocentrique

des occidentaux depuis Hérodote” (A.Berre).

Quatre siècles d’esclavage et de déportation

vers les Amériques (voir p.18), ainsi qu’un

passé colonial récent ont renforcé cette

perception réductrice qui, déjà en gestation

sous l’Antiquité, s’est longtemps cristallisée

avant de donner naissance à un complexe

de supériorité des occidentaux vis-à-vis de

ce continent.

Marquée par ce passé, l’Afrique a vu sa

culture - véritable vitrine de toute civilisation

-, d’abord niée, puis admise comme une

culture primitive, sans pensée logique et

gouvernée par l’émotion : auteur de l’

Essai

sur l’inégalité des races humaines,

Gobineau

(1853-1855) ne réduit-il pas l’art africain à

une manifestation inférieure de la nature

des noirs ? Or, à travers l’expression de ses

paysages, diversement riches, l’Afrique a

inspiré et fait éclore, depuis des millénaires,

une véritable mosaïque culturelle.

En effet, loin d’être monolithique, elle

n’est pas, non plus, mono ethnique, ni mono

culturelle. Il existe, certainement, autant, si

ce n’est plus, de différences, entre un Boro-

Boro, un Bamiléké et un Sénoufo, pour ne

citer que ces trois groupes, qu’entre un

Albanais, un Allemand et un Portugais.

14 - Développement Durable en Afrique & Satellites

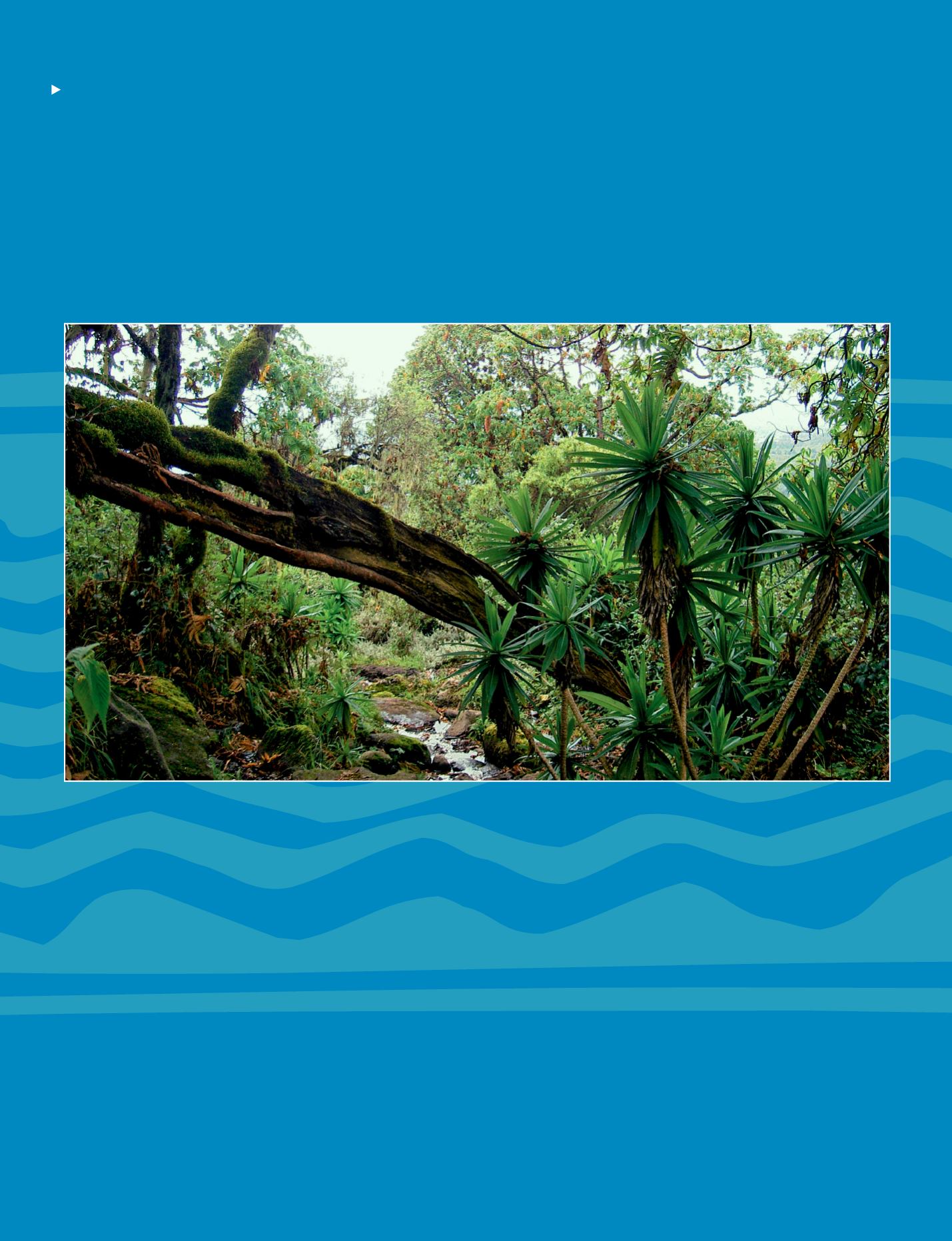

Forêts de montagne, Mont Kenya (5 199 m). Montagne sacrée pour les communautés vivant dans cette zone, le deuxième plus haut sommet d’Afrique a été

reconnu par la Commission du patrimoine mondial de l’UNESCO comme "un des paysages les plus imposants d’Afrique de l’Est".

© Chris 73