ARMC : coopération spatiale

pour le développement

Dr. Peter Martinez, Président du Conseil Sud-Africain

des Affaires spatiales

Comment est née l’

African Resources Management (ARM)?

Quatre pays africains, l’Algérie, le Nigéria, le Kenya

et l’Afrique du Sud ont collaboré à partir de 2003 pour

créer une entité spatiale commune destinée à répondre

collectivement au besoin global de surveillance de

l’environnement en Afrique de façon à la fois régulière

et moderne. L’initiative (uniquement commerciale

à l’origine) est née de la réussite du programme de satellite

SunSat de l’université de Stellenbosch qui conduisit à la création

de la société SunSpace. L’idée s’est alors imposée de disposer

d’une constellation de satellites pour répondre aux besoins

du développement en Afrique : c’est l’

African Resources

Management Constellation (ARMC).

Quel est le but de l’ARMC ?

L’ARMC vise à faciliter aux utilisateurs finaux l’accès aux

données satellitaires dans les domaines de la gestion des catas-

trophes, de la sécurité alimentaire, de la santé publique, des

infrastructures, de l’utilisation des terres et de la gestion des

ressources en eau. L’ARM participe ainsi au développement

urbain, à la cartographie pour surveiller les effets du change-

ment climatique et au développement durable.

Aujourd’hui, l’Algérie est l’opérateur du satellite Alsat-2A, le

Nigéria a mis sur orbite NigériaSat-X et NigériaSat-2 et l’Afrique

du Sud prépare le successeur de son satellite Sumbandilasat.

Comment est géré l’ARM?

Le projet a obtenu une stature politique quand les gouverne-

ments des autres pays ont commencé à s’y intéresser. Le concept

prévoit que chaque État participant devra ajouter un satellite à la

constellation et aura accès aux trois autres, ceux de l’Afrique du

Sud, de l’Algérie et du Nigéria. Le Kenya, qui ne dispose pas encore

d’une industrie spatiale nationale, participe à partir de sa station

terrestre. En Décembre 2009, les gouvernements des quatre pays

membres ont signé un mémorandum stipulant que l’ARMC est

ouvert à tout autre pays africain, même s’il n’est pas en mesure de

participer au segment spatial. La coopération inter-africaine est

ainsi devenue le moteur du projet.

Un comité de pilotage a été constitué et des ateliers ont suivi.

En Afrique du Sud par exemple un groupe d’utilisateurs ayant

besoin de données d’observation de la Terre a vu le jour. L’ARMC a

synthétisé toutes leurs exigences dans un document final distri-

bué aux autres pays africains qui pourront utiliser cette procédure

pour définir leurs propres priorités.

Quels sont les avantages d’une telle structure ?

Chaque pays contribue, dans la phase initiale, au travers des

capacités de son satellite. Pour commencer, une portion du temps

de travail de son satellite existant ou à venir pourrait être la contri-

bution de chacun de ces pays à l’ARMC. Puis, la constellation deve-

nue opérationnelle, lors du remplacement d’un satellite, un pays

en construirait un entièrement dédié. De cette façon, le projet

pourrait être réalisé plus rapidement que si chaque pays devait,

dès le départ, construire son satellite dédié.

Comment voyez-vous l’avenir ?

Les bénéfices de l’ARMC vont bien au delà de la simple coopé-

ration technique. Le projet consiste aussi à développer en Afrique,

à partir d’une politique et de réglementations, des capacités pour

nous doter conjointement d’une activité spatiale. L’ARMC et le SKA

(Square Kilometre Array Telescope) sont des projets-clés pour

élaborer cette coopération inter-africaine.

On parle de créer une agence spatiale africaine. Mon point de

vue personnel est que si, dans le long terme, c’est une éventualité

envisageable, à moyen terme ce serait totalement prématuré. La

raison étant que, dans la communauté spatiale africaine, nous

n’avons pas l’habitude que nos industriels travaillent

ensemble, par exemple pour assurer la compatibilité

des systèmes. Sans parler des problèmes de régle-

mentation, ou encore de partage de données.

c

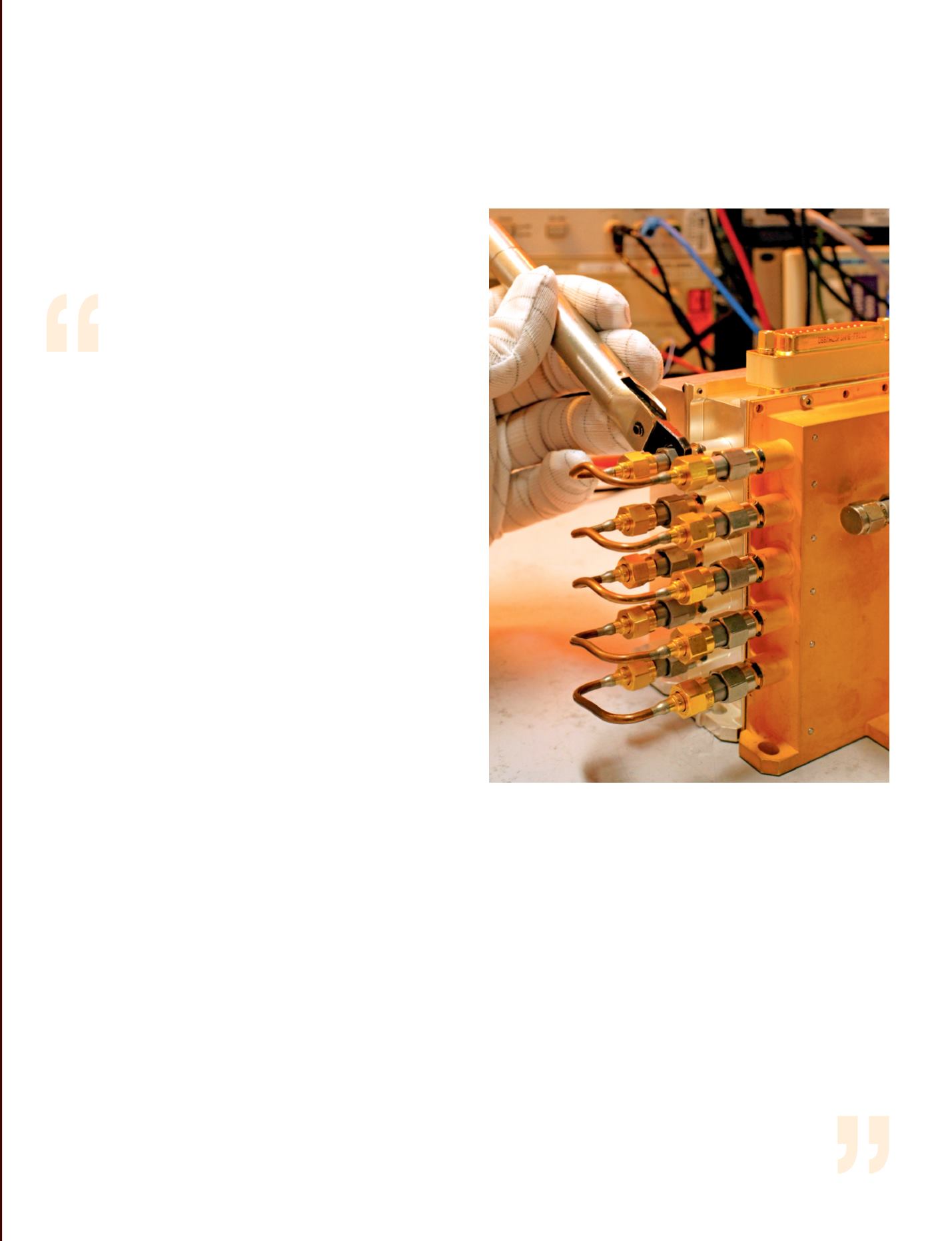

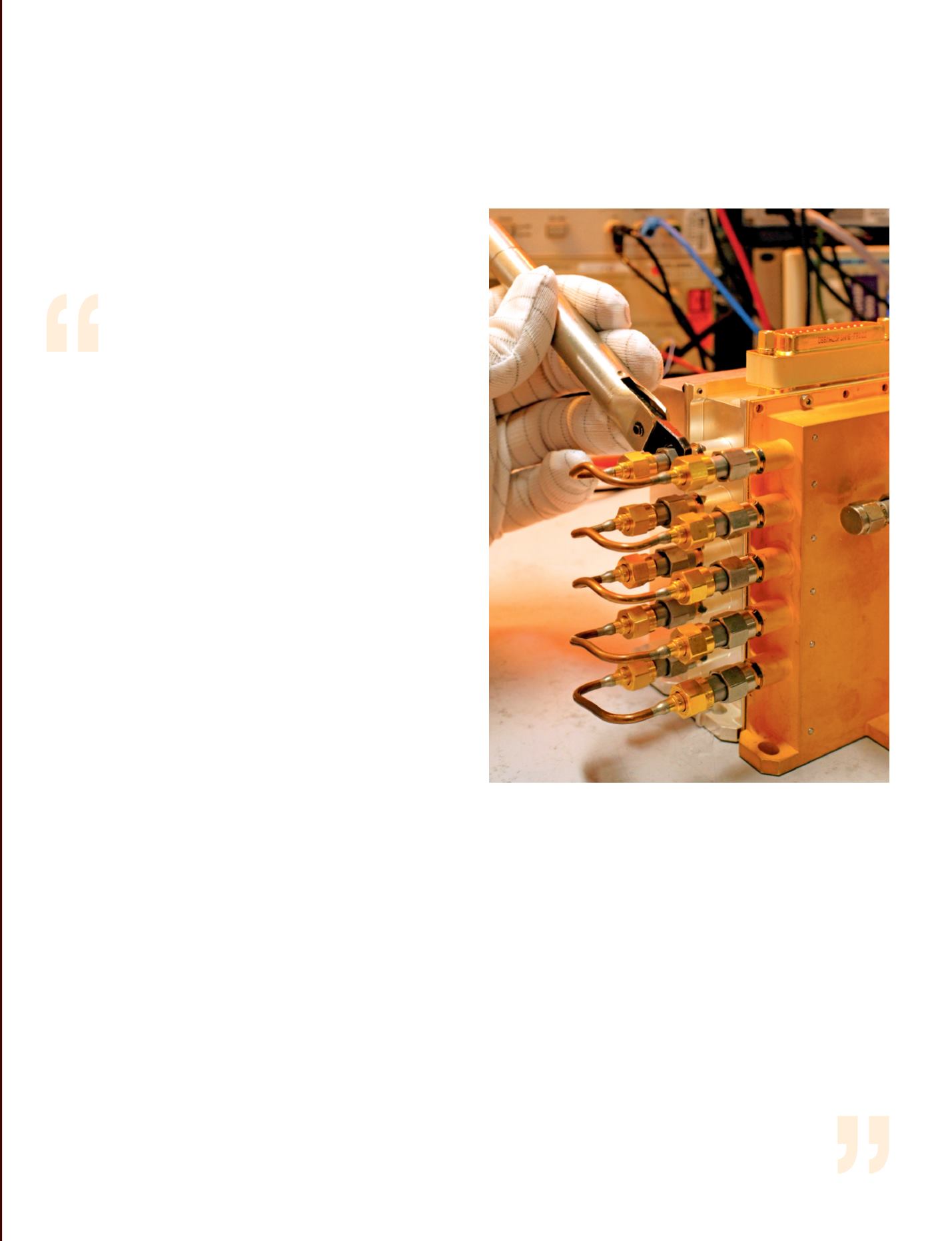

Un satellite d’observation envoie ses prises de vue vers la Terre grâce au

sous-système "télémesure image" constitué, entre autres, d’un modulateur.

Ici, un modulateur en cours de recette, tel que celui équipant le satellite

Alsat-2A, lancé en juillet 2010.

Thales Alenia Space © J.D Dallet/Suds-Concepts

Outils spatiaux - 35