R

éduire de moitié le pourcentage de la

population exposée à la pauvreté, à la

malnutrition et privée d’accès à l’eau

potable est un des "Objectifs du Millénaire".

En 2002, le sommet de Johannesburg y a as-

socié l’enjeu de l’assainissement et le G8

d’Evian s’est engagé à soutenir le NEPAD

(Nouveau Partenariat de Développement de

l’Afrique), qui considère l’eau comme un défi

majeur à relever. Enfin l’Afrique a été reconnue

par le GIEC comme étant un continent parti-

culièrement vulnérable dans ce domaine. Il

est donc impératif pour tout gouvernement

africain de gérer les impacts du changement

climatique sur les ressources en eau.

D’autre part, la pollution de ces ressources

reste un problème majeur qui mérite une at-

tention particulière. Notre avenir en dépend,

d’autant que l’abondance des ressources

naturelles constitue un très fort potentiel en

matière d’aménagement et de développe-

ment économique régional.

L’Afrique centrale est caractérisée par

un vaste bassin transfrontalier d’environ

3 822 000 km

2

classé au deuxième rang

mondial par sa taille et son débit, après

celui de l’Amazone. Bien qu’au cours des trois

dernières décennies la partie septentrionale

ait subi une baisse des précipitations, cela

fait de cette région l’un des châteaux d’eau

du monde. Elle abrite également 60% de la

biodiversité de toute l’Afrique.

La protection des ressources naturelles

de l’Afrique centrale, en particulier de l’eau,

constitue donc un enjeu économique majeur,

notamment pour la navigation, la pêche,

l’agriculture, l’alimentation en eau potable,

l’irrigation, l’hydroélectricité…Elle contribue à

lutter contre le changement climatique via

la conservation et la restauration du deu-

xième massif forestier de la planète après

l’Amazonie. Ces écosystèmes sont le sup-

port d’activités socio-économiques qui dé-

pendent étroitement de la qualité de ces

milieux (habitants autochtones de la forêt

de la Cuvette centrale)

Le problème majeur pour améliorer la

gestion de ces ressources en eau est de

s’assurer que les plans s’alignent sur les

stratégies nationales de développement et

de réduction de la pauvreté tout en amélio-

rant la capacité à gérer les défis courants de

la variabilité climatique pour répondre à

long terme aux impacts du changement

climatique.

Un potentiel qui reste à exploiter

Instaurer la confiance, partager nos

connaissances et la vision du bassin au-

delà des frontières est le socle de la mise

en œuvre de la Gestion Intégrée des Res-

sources en eau dans les zones hautement

vulnérables et celles sujettes à des conflits.

Les Chefs d’États du Cameroun, du Congo,

de la Centrafrique et de la République

démocratique du Congo ont créé en 1999 la

Commission Internationale du bassin

Congo – Oubangui - Sangha (CICOS) avec

comme mandat "la promotion de la navigation

intérieure". Sa mission a été élargie en 2007 à

la Gestion Intégrée des Ressources en Eau

(GIRE) et un Plan d’Action Stratégique

élaboré. Les quatre états membres de la

CICOS occupent 83 % de la superficie du

bassin versant du fleuve Congo et l’Angola,

observateur à la CICOS depuis 2007, 8 %. Les

autres pays du bassin sont la Zambie et la

Tanzanie, ainsi que, dans une moindre

mesure le Burundi, et le Rwanda. Le Gabon

a également rejoint la CICOS en qualité de

membre effectif.

Le potentiel hydroélectrique du bassin

du Congo pour l’alimentation énergétique

de l’Afrique centrale et de l’ensemble du

continent africain n’est plus à démontrer.

Source d’énergie renouvelable éminemment

rentable, il reste pourtant très peu exploité.

La puissance actuellement installée n’est

que de 4 667 MW pour un potentiel estimé à

plus de 150 000MW dont 100 000 MW pour la

seule République démocratique du Congo.

La capacité du site d’Inga atteint 44 000 MW

mais seulement 3 % est installée. Le taux de

desserte en électricité demeure bas, en

particulier en milieu rural pour ce qui

concerne les quatre états membres de la

CICOS : au niveau régional de l’Afrique cen-

trale, le taux d’électrification est de 13 %, la

consommation par habitant reste très faible

(109 kWh/hab).

L’exploitation de ce potentiel dépend

directement des infrastructures hydrau-

liques qui pourront être aménagées sur le

bassin du Congo en fonction des données

hydrologiques. La connaissance de la res-

source constitue la base de toute gestion

des eaux : on ne gère que ce que l’on

connaît. Les données hydrologiques sont

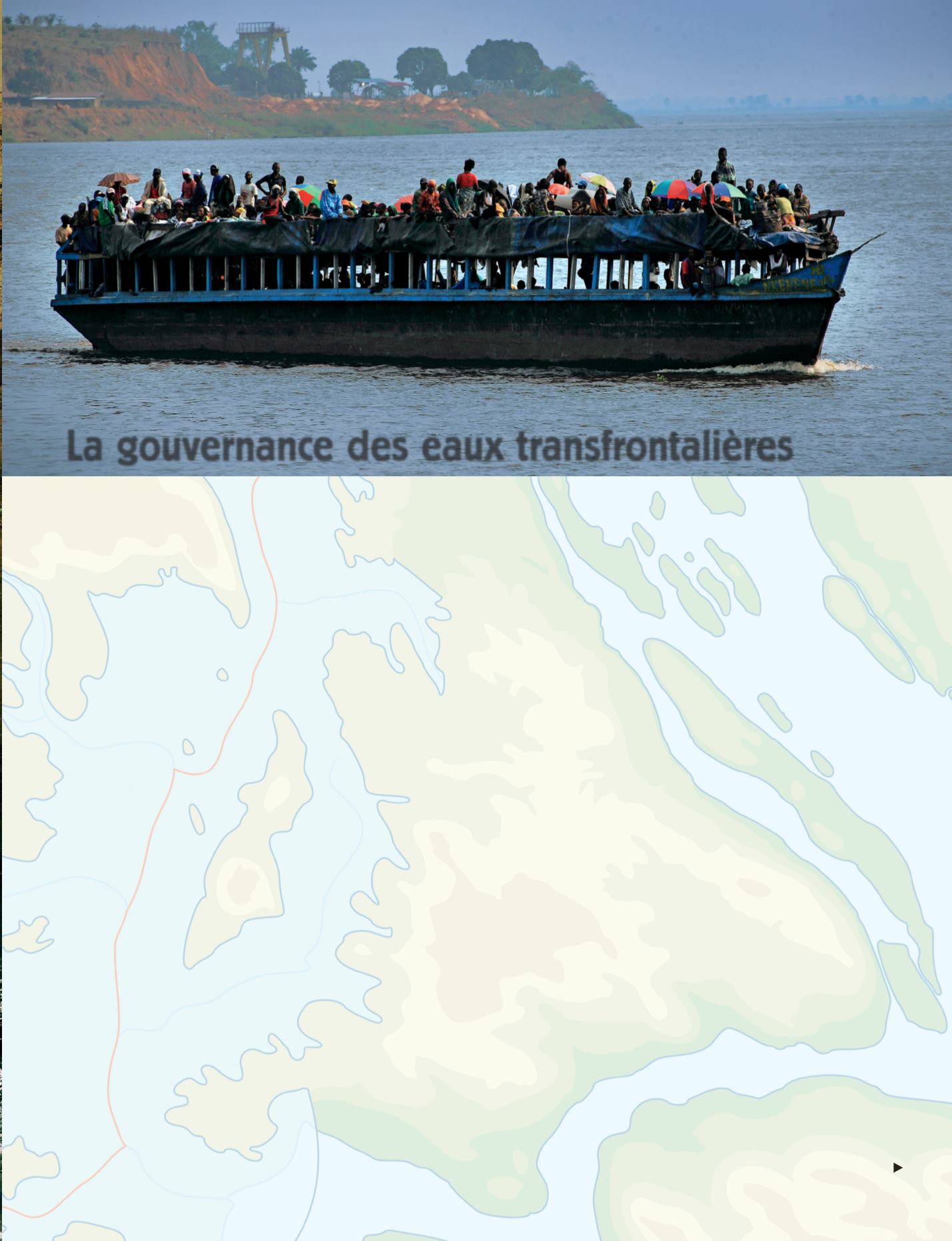

La gouvernance des eaux transfrontalières

Le Congo est un vaste pays avec à peine plus de 480 km de routes goudronnées. Les gens préfèrent prendre des bateaux, souvent surchargés, ce qui provoque

des accidents. Ici, à Maluku, à environ 80 km de Kinshasa. Des projets de réhabilitation et d’amélioration de la navigabilité du bassin du Congo sont à l’étude.

© J. Ladel

Eau - 43