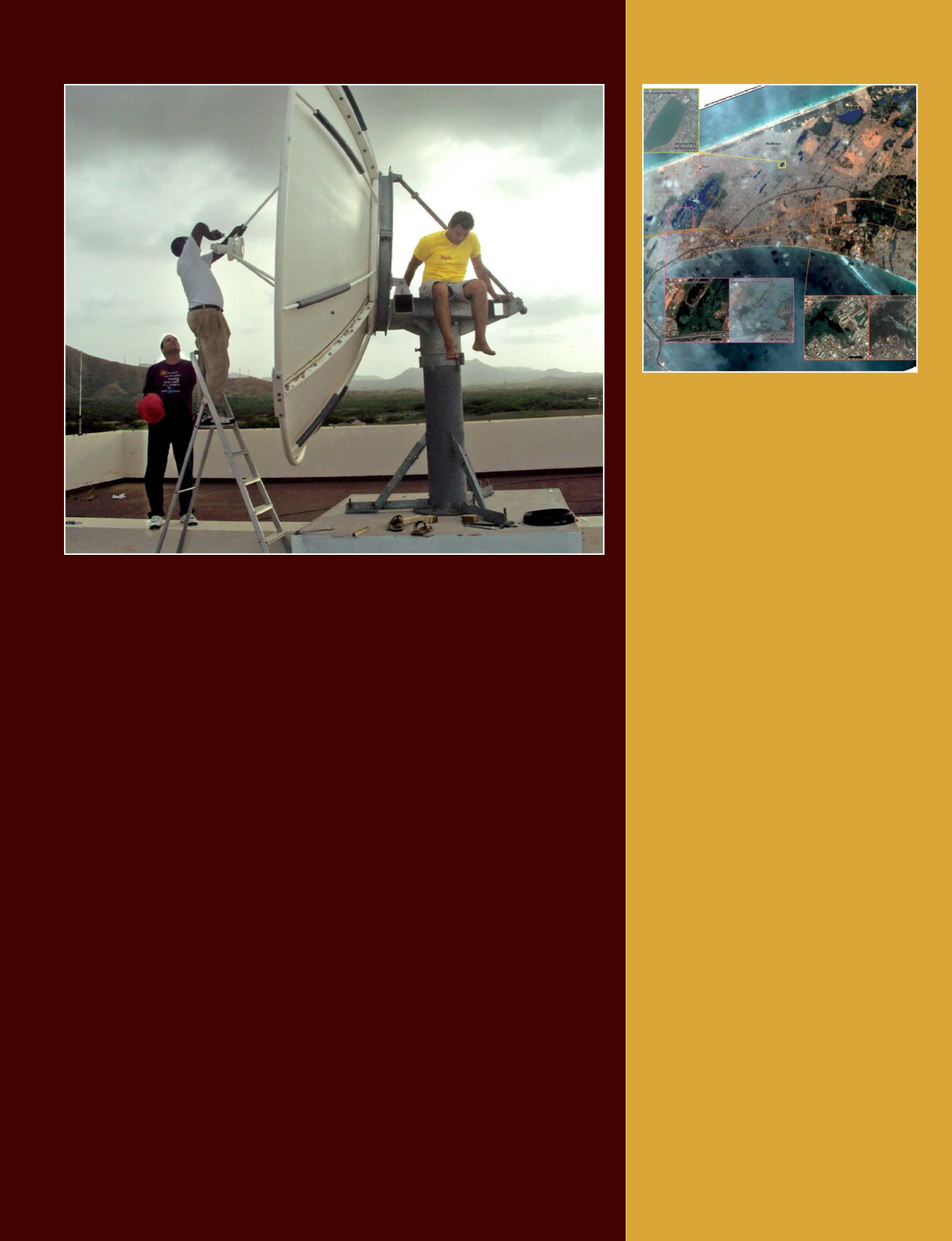

Installation de la station AMESD dans les locaux de l’INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das

Pescas) à Cabo Verde, octobre 2010. L’application principale est la surveillance des pêches.

© Telespazio

témoigne du chemin à parcourir : si les

centres de recherches régionaux amélio-

rent l’intégration des données spatiales,

nous restons loin d’un accès généralisé aux

centres de recherches nationaux spécialisés

ou aux laboratoires des universités. Or,

sans ces informations qui peuvent combler

des lacunes résultant des manques en

infrastructures, les recherches appliquées

resteront limitées. C’est le cas pour de

nombreuses cultures sur le continent et

notamment pour le cacao en Côte d’ivoire.

Les chercheurs ne disposeront pas de

toutes les informations agropédoclima-

tiques locales définissant chaque région

productrice. Ils ne pourront donc pas

maîtriser toute l’évolution de la biodiversité

locale, élément indispensable à la compré-

hension des agroécosystèmes sur lesquels

reposent de nouvelles techniques agricoles.

Autre défi, la transmission des savoirs

aux producteurs et à leur encadrement. Il

est indispensable d’intégrer ces besoins

aux stratégies élaborées. Pour la Côte

d’Ivoire, il en va du maintien de son rang

de premier producteur mondial de cacao,

une ressource qui assure les revenus d’un

tiers de sa population.

Espace et sécurité alimentaire

Ces réflexions s’appliquent aussi aux

cultures vivrières (igname, mil, etc.) pour

mieux maîtriser l’évolution des facteurs de

production ou les capacités de prévision

des récoltes. De nombreux pays africains

disposent de ressources humaines de qua-

lité dans les domaines de la télédétection et

de la recherche scientifique. Mais, face à la

croissance démographique et à la montée

des facteurs de stress environnementaux, il

est urgent de renforcer l’utilisation des ap-

plications spatiales et de permettre aux ac-

teurs de la recherche appliquée d’y accéder.

L’élaboration de programmes de recherches

orientés vers les besoins des producteurs

en milieu rural passe en effet par l’enrichis-

sement des bases de données environne-

mentales dont ils ont la charge.

Promouvoir la recherche scientifique

environnementale reste impératif pour

perfectionner les connaissances agropédo-

climatiques des régions productrices et

déterminer des itinéraires techniques agri-

coles adaptés. Ceci ne se réalisera pas sans

uneprisede consciencedes décideurs politiques,

qui permettront aux chercheurs de disposer des

outils qui transformeront l’insécurité alimen-

taire en opportunité de développement.

c

Cédric Lombardo

Directeur associé

BeDevelopment Consulting

Abidjan

Côte d’Ivoire

Données spatiales

et catastrophes

La Charte internationale Espace et

Catastrophes Naturelles vise à fournir un

système unifié d’acquisition et de diffusion

de données spatiales aux victimes de catas-

trophes naturelles ou d’origine humaine, via

des Utilisateurs Autorisés. L’objectif est de

contribuer à atténuer leurs répercussions

sur la vie des gens et sur leurs biens. La

Charte mobilise des agences dans le monde

entier (dont le CNES et l’ESA), bénéficie de

leurs savoir-faire et de leurs satellites à tra-

vers un point d’accès unique qui fonctionne

24 heures par jour, 7 jours sur 7, sans frais

pour l’utilisateur. Elle a par exemple été ac-

tivée le 25 août 2013 pour venir en aide au

Sénégal, à Dakar, (image ci-dessus) et à

Saint-Louis, puis le 8 novembre en Indonésie

suite au typhon Haiyan.

GEO collabore avec la Charte depuis

2009 en mettant l’accent sur les usagers

pour les cas de catastrophes dans les États

membres de GEO. Cette collaboration se

concentre sur la sensibilisation des utilisa-

teurs et les méthodes pour favoriser un

accès plus large à la Charte. GEO a ainsi

contribué à favoriser l’approbation du prin-

cipe d’accès universel par les membres de

la Charte. Toute autorité nationale de gestion

de catastrophe pourra désormais lui sou-

mettre des demandes pour une intervention

d’urgence. Des procédures appropriées

devront naturellement être suivies, mais le

pays touché ne devra pas être obligatoire-

ment membre de la Charte.

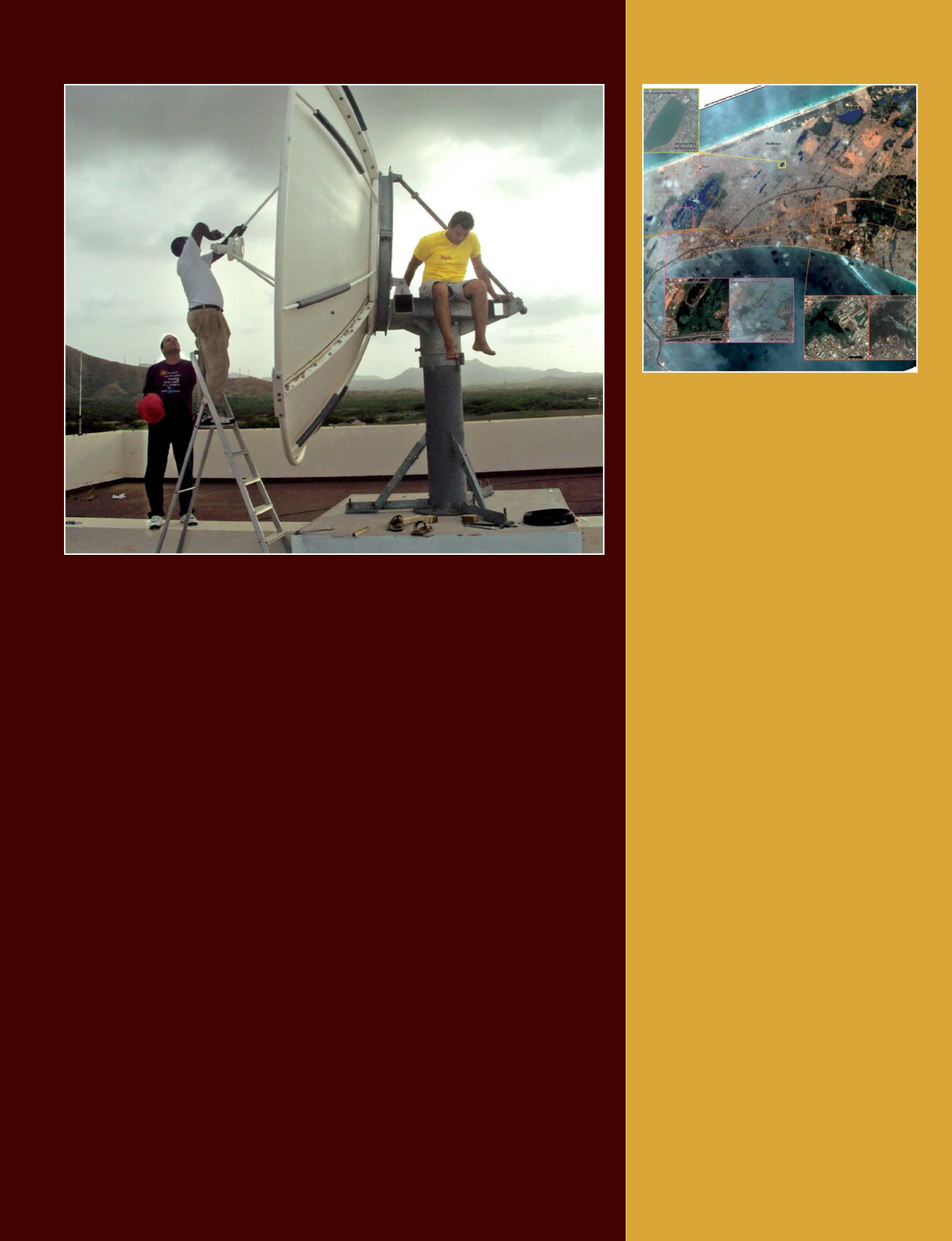

Cette carte de la Charte montre la situation observée

par Pléiades HR1B à Dakar (Sénégal) le 28 août 2013

lors des inondations. Ce satellite du CNES est équipé

d’un instrument optique réalisé par Thales Alenia

Space.

© CNES 2013 - Distribution: Astrium Services

/ Spot Image S.A., droits réservés. Carte produite par le

SERTIT (Strasbourg).

Outils spatiaux - 37