également la base de toute planification, du

dimensionnement et de la gestion des

infrastructures hydrauliques.

Le suivi des niveaux d’eau est en particu-

lier indispensable à la navigation, surtout du-

rant les périodes d’étiage. Sur les centaines

de stations hydrométriques historiques du

bassin, seule une vingtaine sont aujourd’hui

opérationnelles. Ceci s’explique en particu-

lier par les années d’instabilité politique et

de conflits dans la sous-région et le manque

d’entretien par les gestionnaires nationaux

de ces stations.

Les pays de la région éprouvent par

ailleurs des difficultés eu égard à la pro-

duction et la diffusion des informations

hydrologiques. Ceci découle du fait que les

systèmes d’acquisition, de traitement et

d’archivage sont inadaptés, voire inexis-

tants. Les autres difficultés majeures sont

relatives aux carences technologiques,

notamment celles du réseau de télécom-

munication, et aux faiblesses de la poli-

tique de coopération régionale d’échange

de l’information.

Le enjeux techniques et scientifiques

sont considérables. L’ESA a lancé en 2002

l’initiative TIGER pour contribuer à la

recommandation du sommet mondial sur

le développement durable. Objectif : assister

les pays africains dans le domaine de la col-

lecte, de l’analyse et de la dissémination de

la géo-information relative à l’eau et s’ap-

puyant sur les technologies d’observation

de la Terre. Elles permettent de pallier la

faiblesse des infrastructures de collecte

des données

in situ

, rendant possible une

gestion détaillée des ressources. TIGER

pourrait également donner une vue générale

homogène de larges régions, facilitant ainsi

l’intégration de l’information du niveau

local au niveau national et à l’échelle trans-

frontalière, incluant les zones éloignées,

inaccessibles et peu sécurisées.

Outre l’initiative TIGER, les pays d’Afrique

centrale participent au programme AMESD

via la thématique “Gestion des Ressources

en Eau”. Deux services opérationnels sont

à développer par la CICOS chargée de l‘éla-

boration d’un système d’alerte des étiages

sur l’Oubangui pour les navigants, ainsi que

le suivi du cycle hydrologique de son sous-

bassin et du plan d’eau sous forêt de la

cuvette centrale. La mise en œuvre passe

par le recours aux données d’altimétrie

spatiale issues des missions d’ENVISAT et de JASON 2. Leur développement sera focalisé

dans un premier temps sur l’Oubangui, un

des principaux affluents du fleuve Congo

dont la vulnérabilité à la variabilité clima-

tique est la plus accentuée sur l’ensemble

du bassin. Ces services opérationnels

pourraient être utilisés par de nombreux

usagers dans les domaines de la navigation,

de l’environnement et de l’aménagement, la

planification, la production d’hydroélectricité,

Pour cela, il est indispensable de mettre

en place des infrastructures hydrauliques

de taille importante en tenant compte des

effets en aval. Tout aménagement a en effet

des effets interactifs en différents points de

ce bassin, actuellement en grande partie

vierge d’aménagement. Les pays ont donc

comme devoir :

• D’optimiser le choix des aménage-

ments à l’échelle de l’ensemble du bassin.

• D’évaluer les impacts cumulés de ces

aménagements, surtout pour les projets

transfrontaliers.

• De prendre en compte les impacts

envisageables du changement climatique.

La valorisation de nos ressources en

eau passe nécessairement par la prise en

compte de ces contraintes.

c

Georges Gulemvuga

Directeur des ressources en eau de la

Commission Internationale du Bassin

Congo-Oubangui-Sangha,

Kinshasa/Gombe

République démocratique du Congo

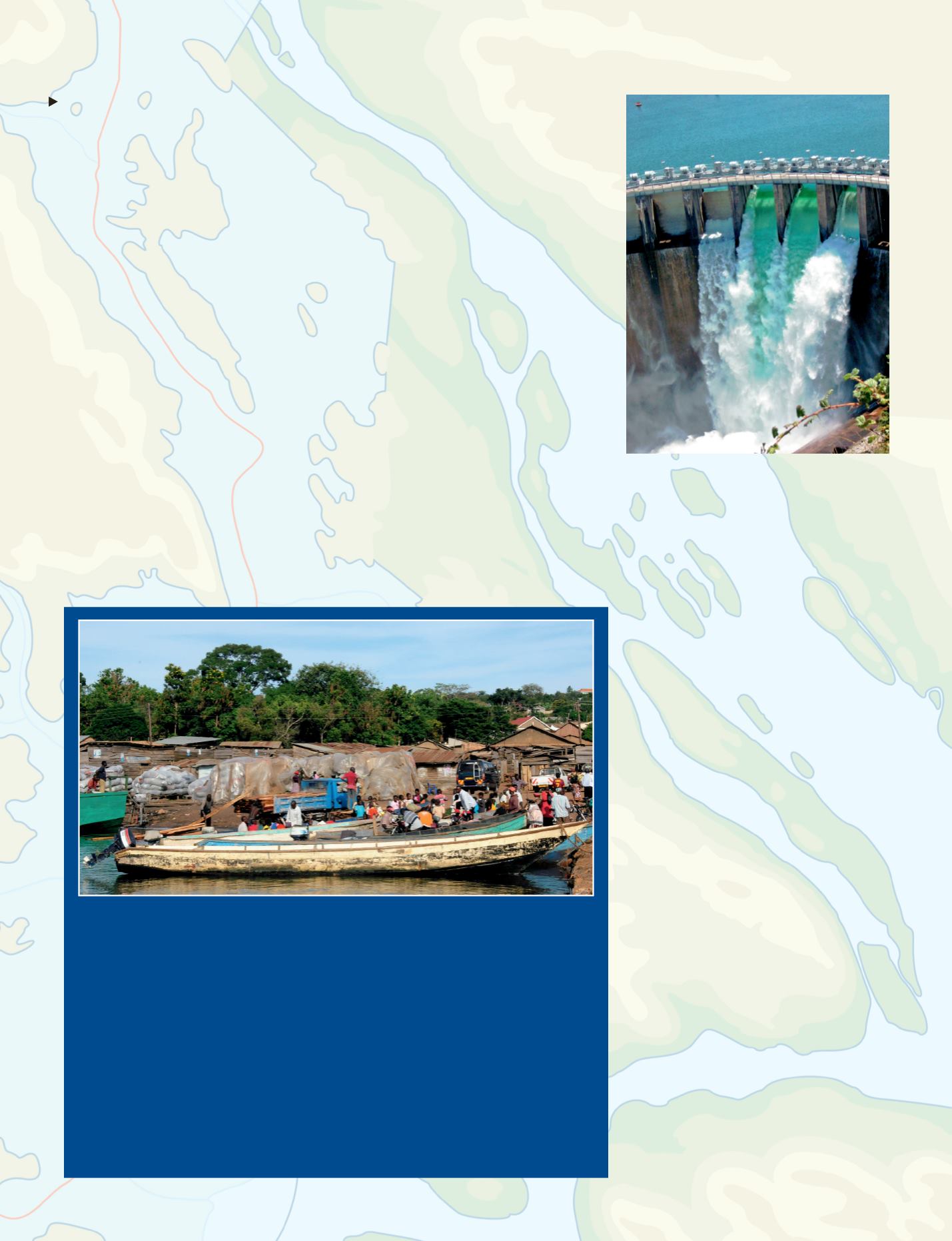

Qualifiés d’“éléphants blancs”, les barrages

d’Inga ((RDC) ont une capacité de 44 000 MW mais

seulement 3 % est installé. Relancé en 2013, le

projet Grand Inga est censé fournir l’électricité pour

toute l’Afrique subsaharienne. Coût de la première

tranche : 12 milliards de dollars.

©D.R

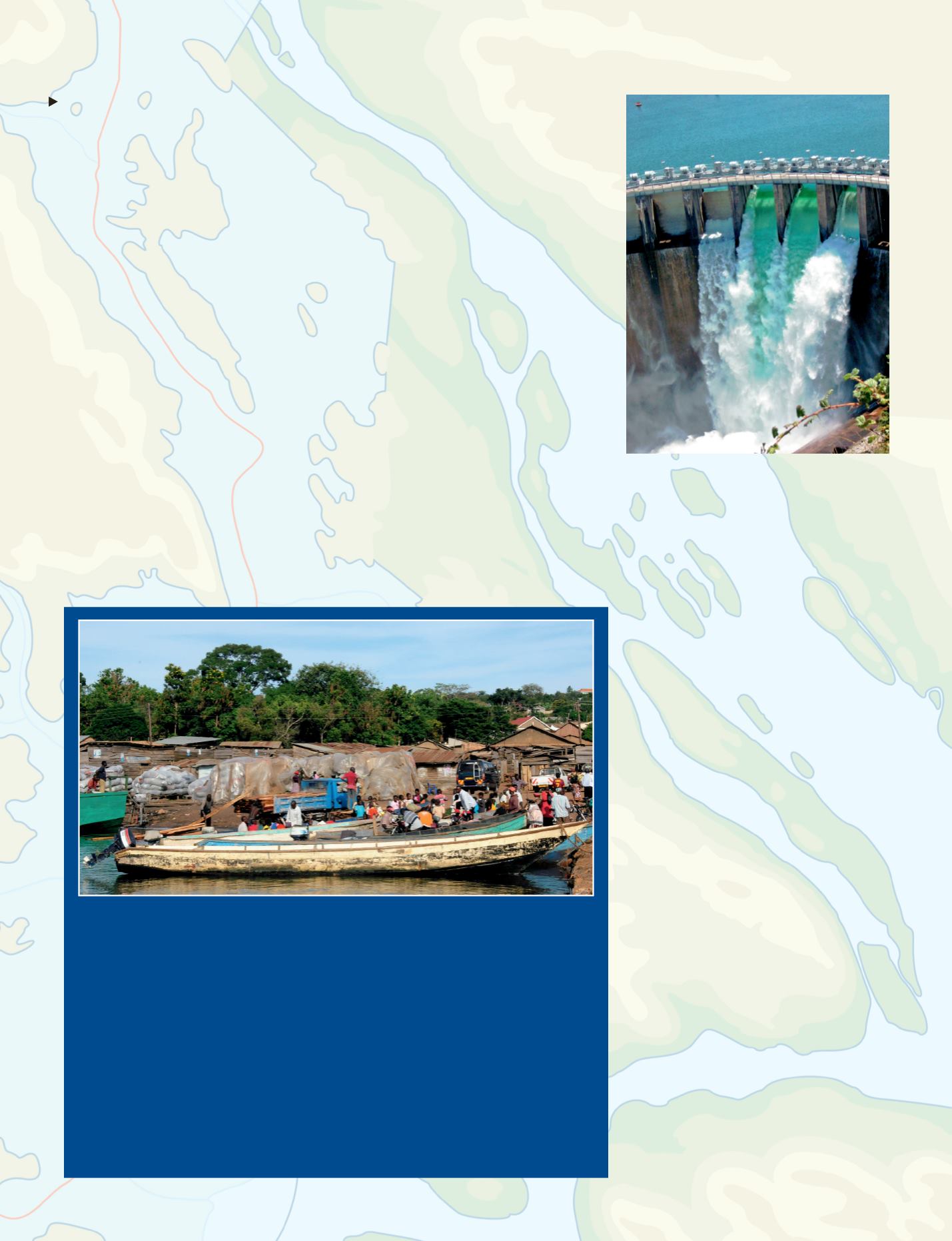

Voies navigables : des opportunités

Le bassin du Congo offre 25 000 kilomètres de voies navigables. Dans son aire de

développement la navigation fluviale constitue un élément très dynamique du trans-

port commercial de charges lourdes et de marchandises en vrac. Du fait de la mise en

place d’une politique de croissance et de développement durables pour le corridor

Bassin du Congo-Atlantique, la route fluviale offre de grandes opportunités. Notam-

ment avec le développement de zones économiques spéciales, la promotion du com-

merce inter-rives et inter-régional et la libre circulation des biens et des personnes,

véritables catalyseurs du développement durable.

Colonel Benjamin Ndala

République du Congo

Ancien Secrétaire Général de la CICOS

44 - Développement Durable en Afrique & Satellites