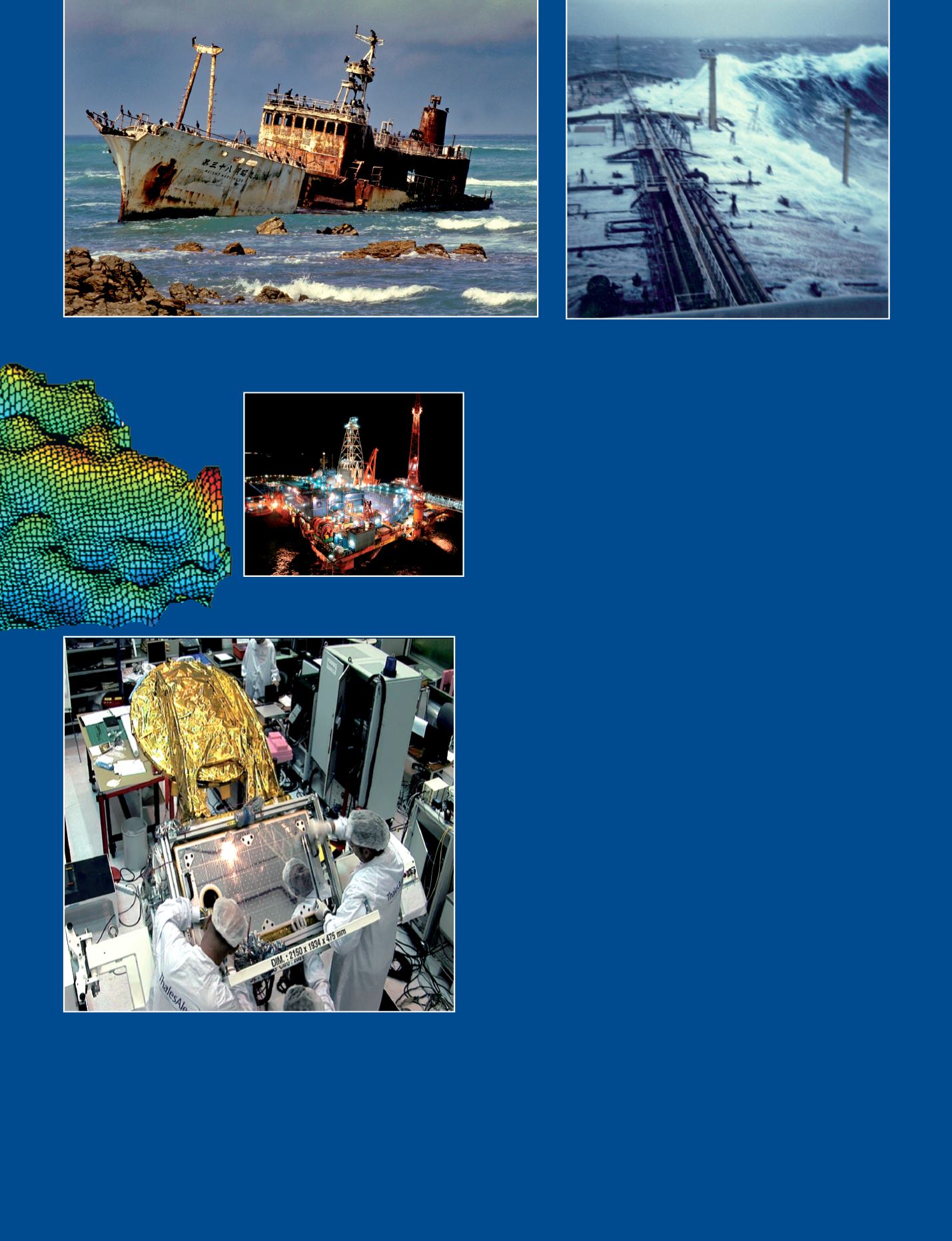

Ci-dessus, Le thonier japonais Meisho Maru a fait naufrage en 1982 au Cap Agulhas ("Cap des

aiguilles" en Portugais), bien connu pour ses " vagues scélérates". Les 17 membres d’équipage

ont regagné la côte à la nage. Cette pointe sud du continent africain est maintenant une des

attractions du Parc National d’Agulhas.

©D.R.

À droite, Une vague scélérate à l’assaut du supertanker Esso

Languedoc dans le courant des Aiguilles, au large de Durban,

Afrique du Sud en 1980.

© Philippe Lijour

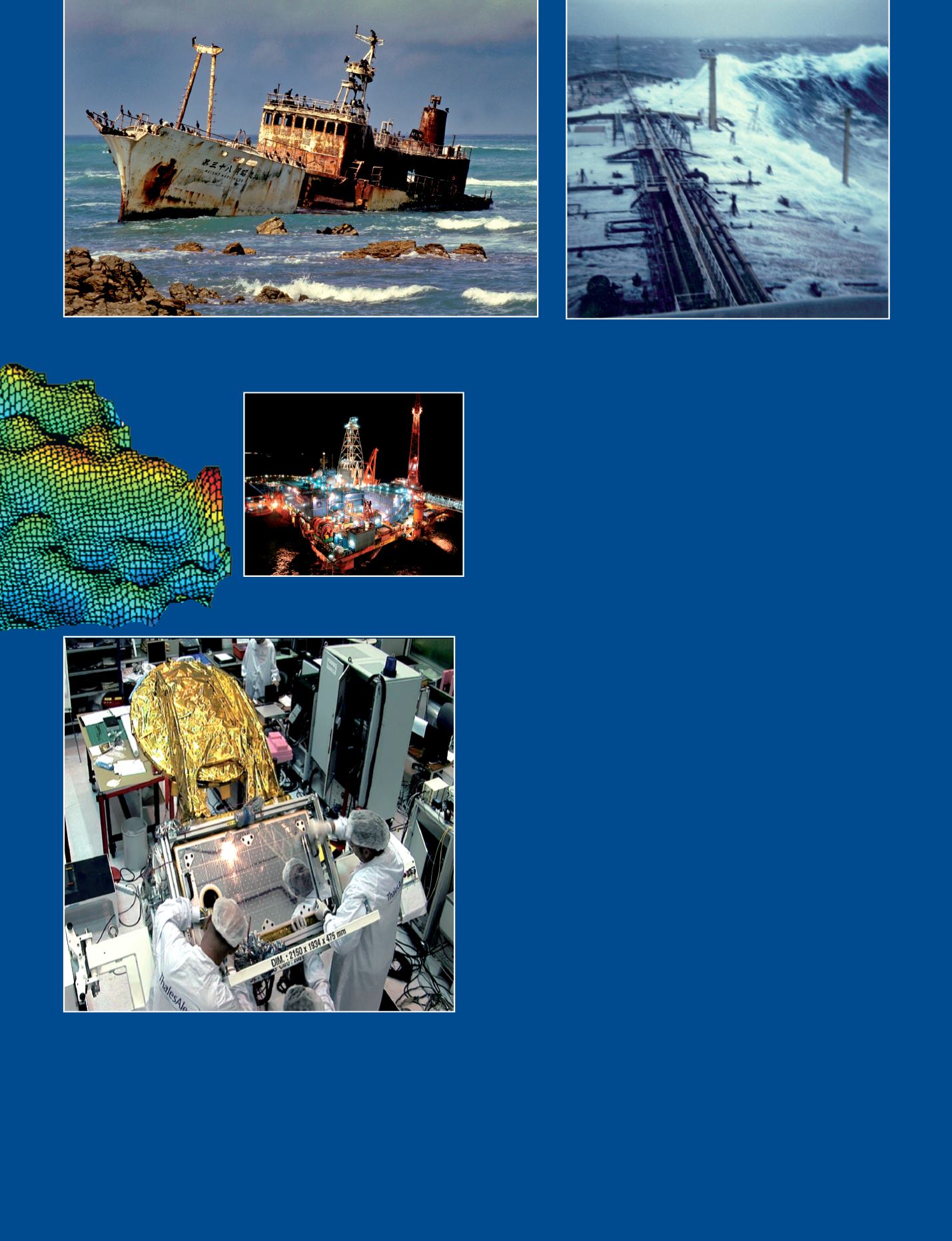

Le champ pétrolier Rosa, à 135 km des

côtes de l’Angola, sur des eaux de 1350m

deprofondeur.

©D.R.

Coopération entre le CNES et l’ISRO (l’Agence spatiale indienne), le satellite

SARAL étudie les océans avec un altimètre en bande Ka. Ici, le module

charge utile lors de l’intégration.

Thales Alenia Space © Suds-Concepts

d’observation, ces compagnies peuvent mieux cerner les zones pour

lesquelles elles doivent se procurer ou bien acheter des données

sismiques. Afin d’encourager l’utilisation des ressources satellitaires

pour l’étude de l’environnement, un des nombreux objectifs de l’African

Association of Remote Sensing of the Environment (AARSE) est

la gestion des zones côtières. Les agences spatiales commen-

cent également à concevoir des produits altimétriques

dédiés à ces zones comme PISTACH (CNES), COASTAL (ESA),

ALTICORE (UE/INTAS) et le futur ALTICORE africain.

Le Réseau africain d’échange de données et d’informations

océanographiques (ODINAFRICA), rassemble plus de 40 institu-

tions de recherche marine de 25 pays africains. L’objectif de ce

réseau, avec son unité de gestion des données et de l’information

basée à l’Université du Ghana, est d’assurer aux usagers

africains l’accès aux données marines et côtières locales, régio-

nales et mondiales. Ce réseau agit en tant qu’organisme régional

de surveillance du niveau des océans. ODINAFRICA a également

mis au point l’Atlas marin de l’Afrique dans lequel les mesures

issues de marégraphes sont intégrées à d’autres données géo-

spatiales pour constituer une série d’atlas.

Grâce aux actions coordonnées par les programmes Réseau

d’Observation Marine et Terrestre Europe-Afrique (EAMNet),

Système d’Observation de l’Océan Global en Afrique (GOOS-Africa),

Surveillance de l’Environnement en Afrique pour un Développement

Durable (AMESD) et par d’autres instituts marins et universités

africains, une nouvelle génération de jeunes scientifiques pourra

davantage utiliser les données altimétriques. Le programme

AMESD, par exemple, élargit aux applications enmatière d’environ-

nement et de climat l’utilisation des données d’observation opéra-

tionnelles de la Terre à but météorologique.

Pour renforcer et élargir leur participation aux études en

cours sur le changement climatique, les pays africains dotés

d’agences spatiales (l’Algérie, l’Égypte et le Nigéria), pourraient

intégrer à leurs travaux de recherche les informations issues des

systèmes d’observation des océans. Cela permettrait aux cher-

cheurs ou aux universitaires africains de traiter tous les aspects

des études environnementales et de faire partie intégrante de la

collecte, de la diffusion et de la validation de données, toutes

essentielles pour la surveillance et la prévision des change-

ments environnementaux.

c

Dr Ibrahim Muhammed (Nigéria)

Dept. Suivi & Géoinformatique

École des Sciences Environnementales

Université de Technologie Modibbo Adama

le développement d’infrastructures nécessaires à la vie des

populations.

Un exemple est fourni par les grandes compagnies pétro-

lières et gazières qui utilisent les données gravimétriques fournies

par les satellites altimétriques pour localiser les bassins sédi-

mentaires au large. En les combinant avec d’autres données

Mers - 89