Une pêche artisanale en difficulté

S

ituéenAfriqueCentrale, sous l’Équateur,

São Tomé et Príncipe possède des res-

sources halieutiques qui pourraient

jouer un rôle important pour son économie et

son autosuffisance alimentaire. Cet archipel

dispose d’une Zone Economique Exclusive

(ZEE) de taille considérable pour la région

(160 000 km

2

). Elle concentre entre mai et

octobre une abondante ressource halieutique

du fait d’un brassage local des eaux du Golfe

de Guinée. La pêche artisanale apporte 70%

des protéines animales nécessaires à la po-

pulation et près de 30 000 personnes (20%

des habitants) en dépendent directement ou

indirectement pour leur survie. Pourtant, São

Tomé et Príncipe ne profite pas, ou très peu,

de la richesse de ses eaux et la pêche artisanale

subit une crise inévitable aux effets désas-

treux à court terme pour la population de ce

petit pays, parmi les plus pauvres de la planète.

Moderniser les pratiques

Premier écueil, l’état ne disposant pas de

moyens suffisants pour contrôler ce vaste

territoire maritime, cette ressource est pillée

par une flotte industrielle étrangère peu

scrupuleuse. Ensuite le manque de moyens.

La pêche reste pratiquée de manière artisa-

nale par des pêcheurs sous-équipés et peu

organisés. Avec leurs pirogues creusées dans

des troncs d’arbres, lourdes et peu maniables,

ils ne peuvent pas s’éloigner suffisamment

des côtes pour exploiter les abondantes

ressources pélagiques de la ZEE. S’ajoute

l’utilisation de techniques dévastatrices –

explosifs, senne tournante à l’aide de filets au

maillage trop fin – qu’une réglementation

trop timide ne parvient pas à encadrer. À

terre, les femmes mareyeuses, les "Palaiés",

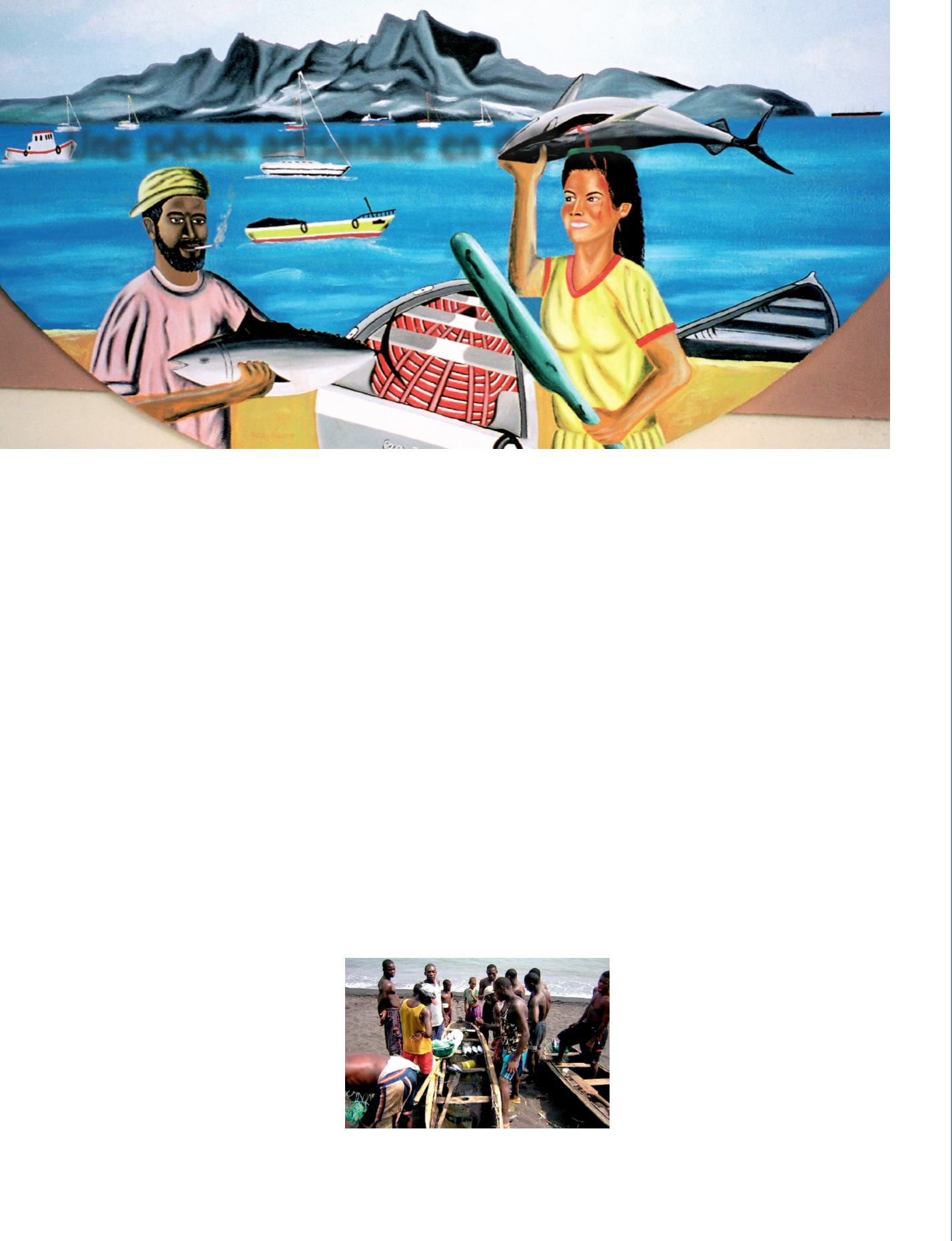

Port de Santa Maria (Cap-Vert). Peinture murale montrant l’importance de l’activité de pêche de l’île, en particulier du thon.

© Marie-Noëlle Favier / Indigo / IRD

ont du mal à écouler le produit de la pêche :

absence demoyen de conservation du poisson

et faible capacité de transformation, conditions

d’hygiène insuffisantes dans les communautés

villageoises, étroitesse du marché local etc.

Depuis la fin des années 1990, la petite

ONG santoméenneMARAPA (Mar Ambiente e

Pesca Artesanal) tente malgré tout de renver-

ser la situation. Objectif : moderniser les pra-

tiques traditionnelles et dynamiser des fi-

lières de commercialisation. MARAPA a

réussi l’introduction d’embarcations indivi-

duelles à balancier, de type Prao, mieux

adaptées aux conditions de navigation. Elle

expérimente depuis plusieurs années l’utili-

sation de Dispositifs de Concentration du

Poisson (DCP) en haute mer, qui permettront

à terme aux pêcheurs disposés à s’éloigner

des côtes de maintenir un niveau de capture

raisonnable. Avec l’appui de différents parte-

naires, elle a réalisé de nombreuses actions de

sensibilisation et formation aux techniques

de pêche responsables et à la préservation

des écosystèmes marins et côtiers à l’échelle

nationale. Elle a diffusé auprès des ma-

reyeuses de meilleures pratiques de trans-

formation (séchage, salage, fumage) et de

valorisation des produits de la pêche.

Ces dernières années, avec l’appui de

l’État santoméen et du FIDA (Fonds Internatio-

nal pour le Développement Agricole), MARA-

PA a concentré son intervention sur la structu-

ration d’une filière de commercialisation du

poisson frais sous glace entre la capitale et

les zones de pêche isolées et plus produc-

tives du sud de l’île. Une coopérative de ma-

reyeuses reçoit ainsi depuis 2005 l’assistance

technique de l’ONG dans ce domaine.

Pérenniser les actions

MARAPA se heurte cependant à de nom-

breux obstacles, notamment à une forte

résistance aux changements au sein de com-

munautés villageoises aux traditions tenaces,

à laquelle s’ajoutent d’énormes difficultés lo-

gistiques dans un pays aux infrastructures

décadentes. Conséquence, les résultats de ce

projet restent mitigés et sa pérennisation

n’est pas garantie sur le long terme.

La pêche santoméenne n’a pourtant pas le

choix si elle veut survivre. Les pratiques

actuelles ne sont pas viables et l’on observe

déjà des signes d’essoufflement des res-

sources côtières. L’exode rural en cours vers

les zones urbaines côtières augmentera irré-

médiablement la dépendance alimentaire aux

produits de la pêche d’une population en forte

croissance. Au regard des enjeux, les actions

de MARAPA s’avèrent terriblement néces-

saires mais semblent bien insuffisantes.

c

Bastien Loloum Zuntabawé

Largo Bom Despacho

République Démocratique

de São Tomé et Príncipe

Le poisson provenant de la pêche artisanale

constitue la principale source de protéines

animales de São Tomé et Principe.

© MARAPA

86 - Développement Durable en Afrique & Satellites