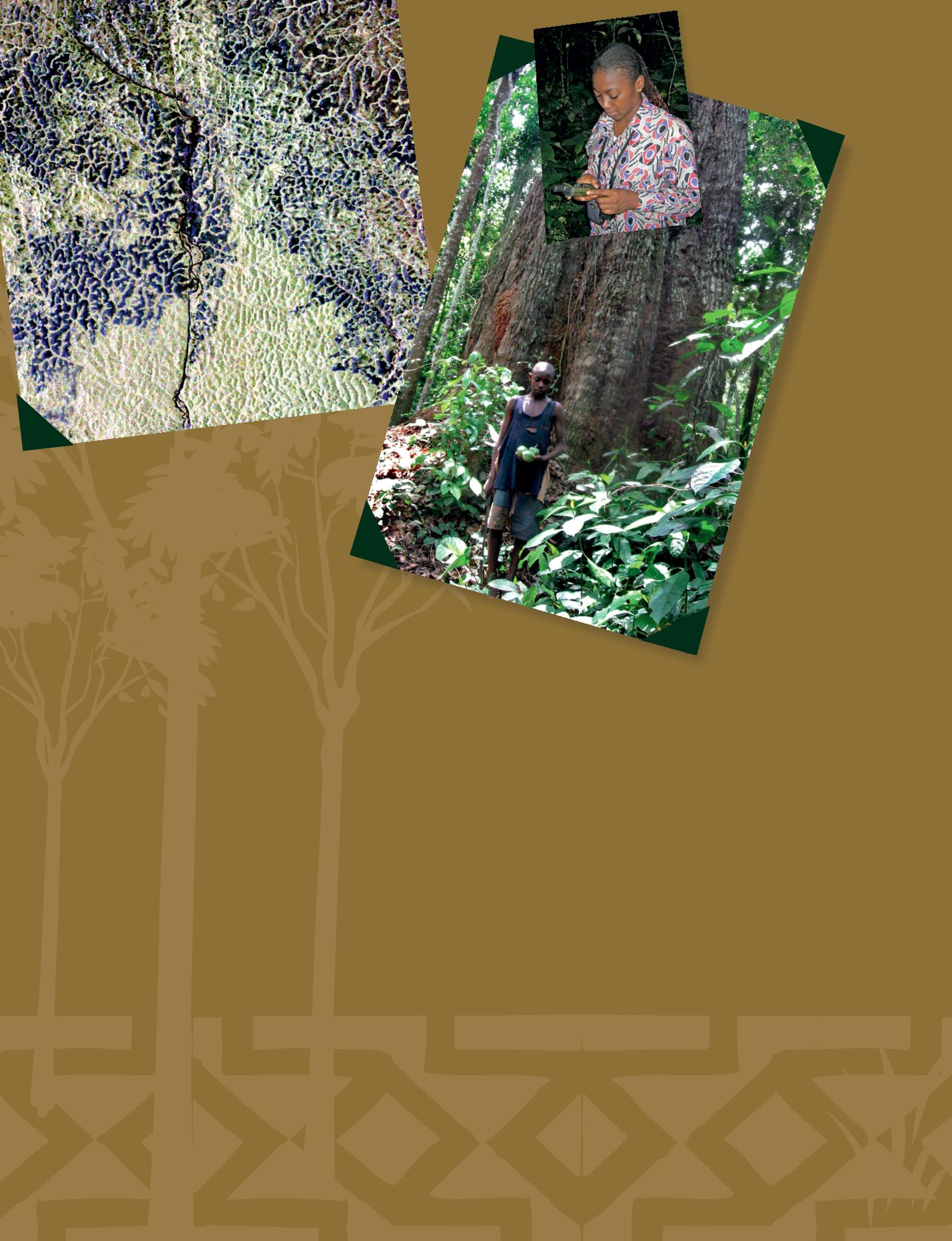

Image ALOS-PALSAR du site d’Adamawa au centre

du Cameroun. Mosaïque de deux séries d’images

acquises fin 2009 et fin 2010. Cette aire comprend

l’interface entre la forêt humide au sud (couleur verte)

et la savane (violet foncé) avec une étroite galerie

forestière dans le nord. Entre ces deux écosystèmes,

on voit une mosaïque de parcelles de forêts et de

savanes sur plateaux.

© CESBIO

toriaux. Après l’indépendance, la stratégie

commune de contrôle des forêts par les

États — qui a favorisé un droit d’accès in-

ternational — a consisté à ignorer, banali-

ser et négliger les savoirs et pratiques indi-

gènes, la plupart du temps délaissés au

profit de la "connaissance scientifique".

Aujourd’hui, dans l’optique d’une gestion

durable des forêts, on tente d’établir des

passerelles entre connaissances scienti-

fiques et savoir-faire autochtones en

matière d’espèces forestières. Néanmoins,

ces tentatives viennent tout juste compléter

des protocoles gouvernementaux "officiels"

et se limitent souvent à apposer le label de

connaissances scientifiques aux savoirs

locaux et autochtones, privant par là même

les populations locales de tout pouvoir.

Cartographie par satellite

Qui protège les forêts d’Afrique centrale

et occidentale ? Si l’on considère les com-

munautés locales comme étant l’ennemi,

alors le "protecteur"

de jure

est le Ministère

des forêts. Pourtant, de nombreux cas exis-

tent au niveau local où les règlements issus

des traditions et coutumes locales servent à

protéger les forêts des utilisateurs "exté-

rieurs" et de la surexploitation. Dans de tels

cas, les communautés locales sont les pro-

tecteurs

de facto

des forêts, car les États

n’ont pas la logistique nécessaire pour assu-

rer une présence effective comparable à

celle dont jouissent

ces communautés. Dans

des pays plus progressistes, certains

de ces règlements ont été intégrés et liés à

des "lois formelles" pour renforcer, non pas

la protection des forêts

per se

, mais plutôt la

gestion communautaire des forêts, en asso-

ciant acteurs publics et locaux.

Les satellites ont été et restent une

source essentielle d’information pour aider

à la gestion des forêts. Leur réelle utilité

pour les gérer et les protéger semble

cependant surestimée. Les satellites

peuvent aider à améliorer la précision de la

cartographie des forêts, la détection et la

quantification de leur dynamique, par

exemple leur recul et leur dégradation.

Non seulement du fait de leur évidente pré-

cision, mais aussi parce que, pour un niveau

de précision acceptable, ils sont moins

onéreux que des moyens conventionnels.

On nous annonce la possibilité de surveiller

en temps réel la dynamique des forêts

(phénomènes d’incendie, d’empiètement…),

mais il y a encore loin de la théorie à la pra-

tique. Un défi majeur consiste à traduire

les images et les informations satellitaires

en actions concrètes sur le terrain. Sans

cette avancée, les satellites d’observation

conserveront certes un fort potentiel et

nous fourniront de belles images mais,

dans la pratique, leur apport restera limité.

La technologie satellitaire peut jouer

un rôle pour que la réduction des émis-

sions issues de la déforestation et de la

dégradation des forêts (REDD) devienne

une réalité. Toutefois, l’un des problèmes

actuels de ce mécanisme est de définir un

consensus sur les niveaux de précision

minimum scientifiquement acceptables en

matière d'estimations de déforestation, de

détection de la dégradation et d’émissions

de dioxyde de carbone. Ce manque de

clarté dans le consensus scientifique est

aggravé par le déficit de leadership des

institutions nationales, le manque de

capacité pour recevoir régulièrement des

données satellitaires de qualité et d’en

tirer des informations valables et accep-

tables. Trop d’inconnues subsistent. Nous

disposons néanmoins d’une très grande

marge de manœuvre pour des négociations

sur la disponibilité des images satellitaires,

sur la portée des décisions et les niveaux

acceptables de précision, sur le contrôle

qualité, la logistique et enfin les ressources

humaines pour traiter ces images.

c

Peter Mbile

Spécialiste de la gestion des ressources

naturelles intégrées

Cameroun

La Global Forest

Observations

Initiative (GFOI)

de GEO aidera les

pays à mettre en

place le National

Forest Monitoring

Systems (NFMS), un

système efficace en

termes de coût, durable,

à la fois conforme aux

directives internationales

et respectuex de la

souveraineté nationale.

La disponibilité continue

des données satellitaires,

les conseils méthodologiques

et les capacités associées

incluent les services de soutien

clés des principaux pays en

cours d'élaboration.

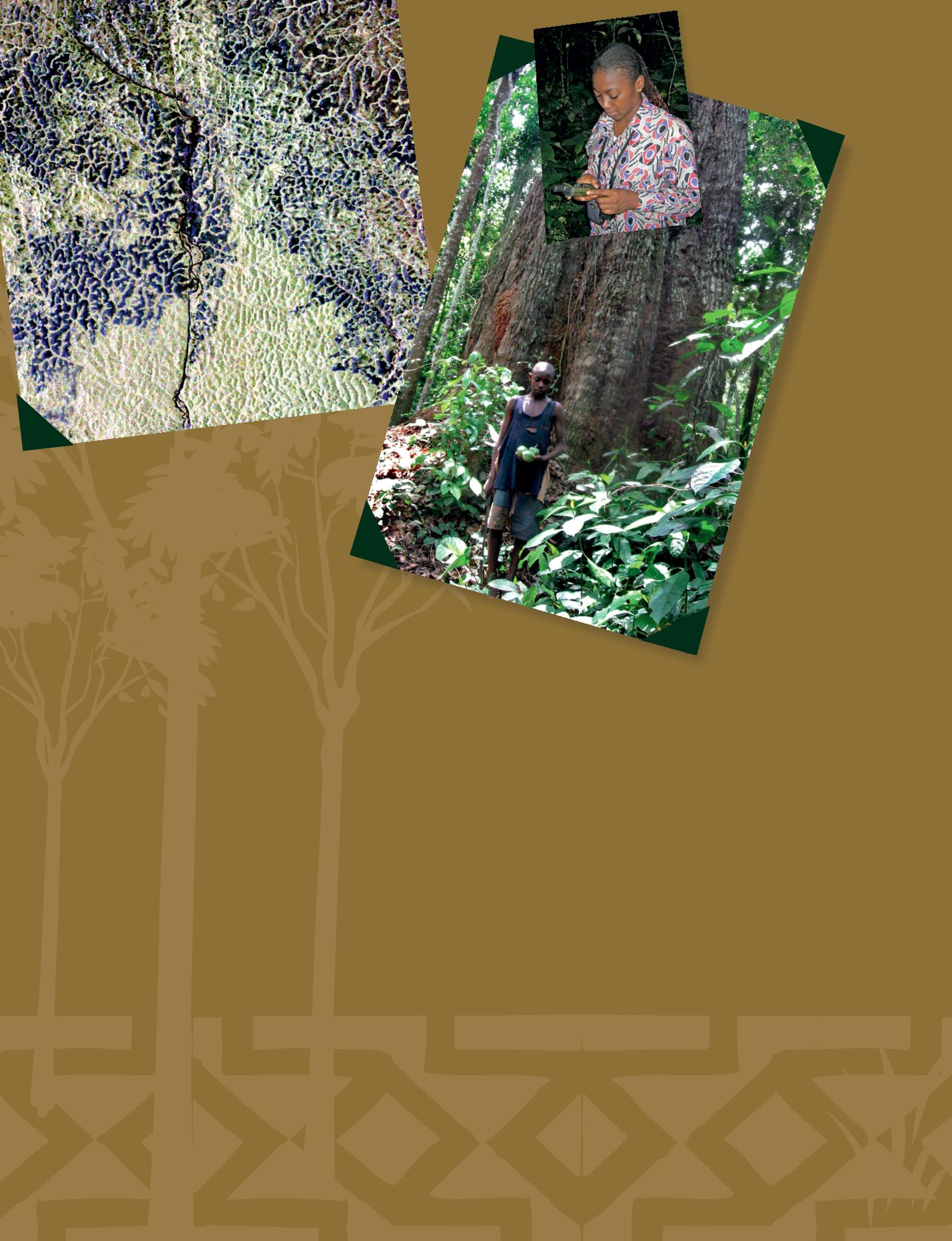

Ici, une technicienne localise un

arbre remarquable grâce à son

GPS.

© Peter Mbile

Biodiversité - 77