Autre domaine d’inquiétude, l’eau. De-

puis les années 80 la qualité de celle des

fleuves et des rivières s’est dégradée en

Afrique alors qu’elle s’est améliorée en Eu-

rope, en Amérique du Nord, en Amérique

latine et dans les Caraïbes.

Quant au développement prometteur

des biotechnologies, il doit s’accompagner

d’une gestion appropriée des ressources.

Faute de quoi on peut craindre leur dispari-

tion et la montée de nouveaux conflits

portant sur les règles de partage et d’ap-

propriation de ladite richesse.

Pourquoi protéger la biodiversité ?

O

utre les raisons économiques et

culturelles évoquées, l’avenir de l’huma-

nité en dépend : l’Évaluation des écosys-

tèmes pour le Millénaire a permis l’ana-

lyse de l’état de 24 fonctions assurées par

les écosystèmes et qui contribuent direc-

tement à notre bien-être.

Or elle conclut que 15 sont en déclin.

Parmi elles, celles qui concernent la four-

niture d’eau douce, la production halieu-

tique marine, le nombre et la qualité des

sites présentant une valeur spirituelle et

religieuse, la capacité de l’atmosphère à

éliminer des polluants, la prévention

contre les risques naturels, la pollinisa-

tion et la capacité des écosystèmes agri-

coles à lutter contre les ravageurs.

Les gestionnaires des zones protégées

mettent souvent en avant les indicateurs de

l’UICN (Union internationale pour la conserva-

tion de la nature) car ils constituent une forte

incitation – financière et politique – de la part

des programmes de conservation nationaux

et internationaux à suivre et à "produire" des

populations d’espèces en danger. La création

des zones protégées permet de lutter contre la

régression continue des écosystèmes et

l’appauvrissement de la diversité biologique.

Les programmes et organismes engagés

en Afrique sont représentés par de nombreux

acteurs (financiers, institutionnels, tech-

niques, politiques, etc.) incluant la société

civile. Les programmes centrés sur la

diversité biologique sont mis en place en

fonction de l’évolution des concepts et des

phénomènes observés et aussi des ten-

dances. Actuellement, l'UICN et d'autres

organismes s’attachent à faire comprendre

le concept de "gouvernance" appliqué à la

gestion de la diversité biologique.

Des objectifs et des outils

Quand on aborde l’aspect des "outils"

en biodiversité, il faut se poser cette question :

pouvons-nous réunir les bases théoriques,

l’efficacité pratique, la capacité à innover et

la volonté politique pour aller de l’avant et

atteindre les objectifs fixés pour réduire la

perte de biodiversité ?

Pour les femmes et les hommes engagés

dans la protection de la biodiversité voici

quelques objectifs :

•

Susciter la volonté politique néces-

saire pour enrayer la dégradation des

écosystèmes, en démontrant clairement

aux décideurs, et à la société en général,

l’importance de la contribution des écosys-

tèmes aux économies nationales ;

•

Commercialiser des services fournis par

les écosystèmes. Cela peut être perçu comme

une avancée considérable quand il existe un

engagement pour la protection de l’environne-

ment. Cette initiative encouragera les parties

concernées à prendre en compte desmesures

justifiées sur le plan économique pour mieux

protéger la diversité biologique ;

•

Veiller au partage juste et équitable

des avantages résultant de l’utilisation des

ressources génétiques (l’un des trois objec-

tifs de la Convention sur la diversité biolo-

gique). Ces avantages pourraient inciter

à préserver la diversité biologique et à l’ex-

ploiter d’une manière durable ;

•

Aider à mobiliser les ressources finan-

cières et techniques nécessaires pour une

meilleure mise en œuvre des différentes

recommandations de la Convention.

c

Florence Palla

RAPAC (Réseau des Aires Protégées d’Afrique)

Libreville, Gabon

La fin des masques.

"En coupant les arbres, asséchant les

cours d’eau, nous n’aurons plus de

cultures. Les masques, représentant

souvent les ancêtres porteurs des bonnes

pratiques, tirent l’alarme ". Youssouf Cissé

(Bamako, Mali), dénonce la menace pesant

sur la biodiversité.

© Youssouf Cissé

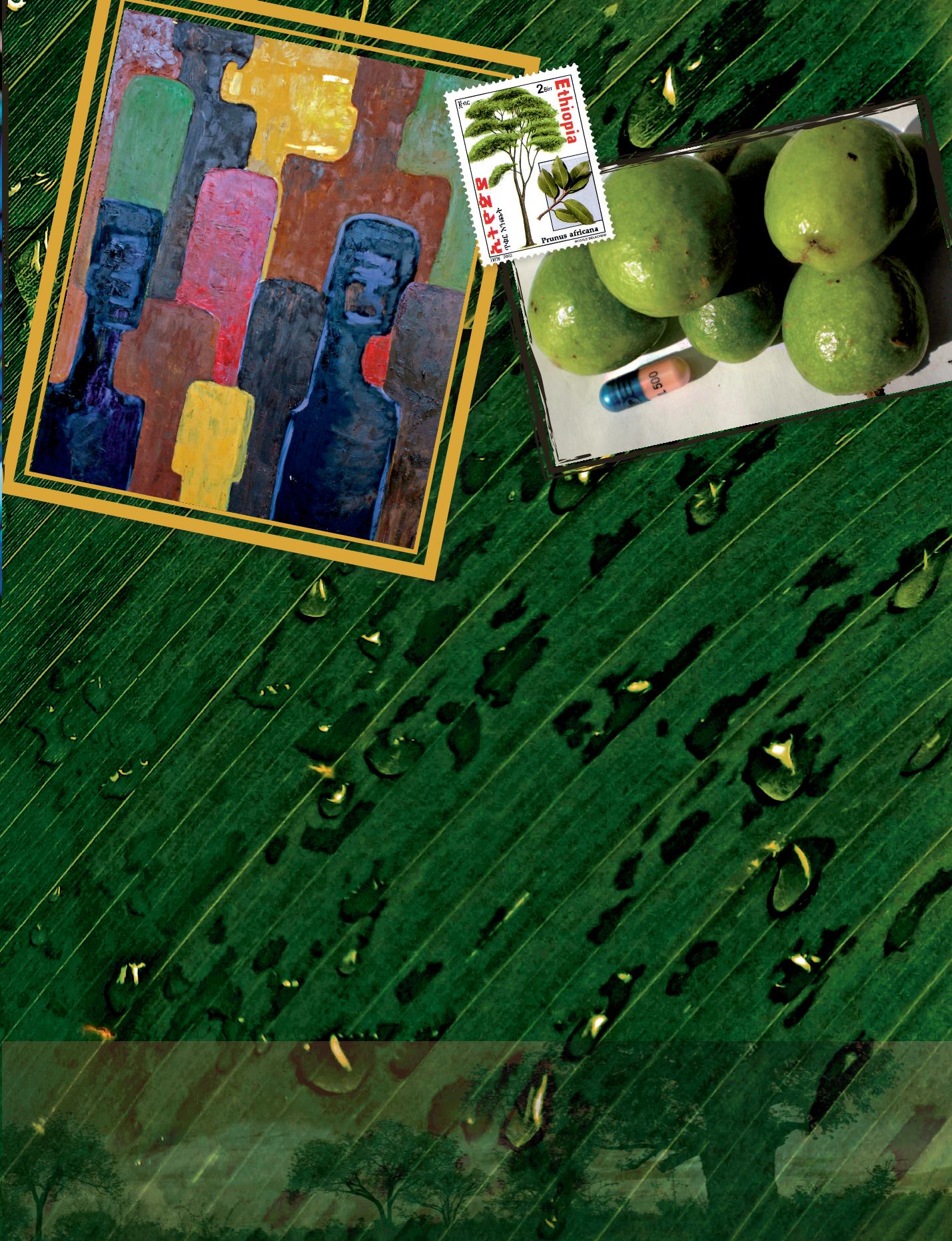

Les ingrédients actifs

du

Prunus africana

sont utilisés

pour traiter l’hyperplasie

et l'hypertrophie de

la glande prostatique.

© Droits réservés

Biodiversité - 69